Proceso de Paz

'La polarización tiene un efecto dañino para Colombia'

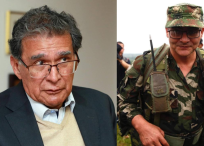

Joaquín Villalobos, excomandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador.

Foto:

Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño, responde a las críticas del expresidente Uribe.

DESCARGA LA APP EL TIEMPO

Personaliza, descubre e informate.

Nuestro mundo

El pueblo que en el pasado reunió a todas las tribus y aún conserva su arquitectura

El pueblo se erige sobre la sierra con una vista única hacia las montañas de la región.

El pueblo a 1 hora de Bogotá en auto que tiene calles coloniales y un buen café

Un sabroso café de origen y las distintas actividades lo convierten en uno de los mejores pueblos.

Impactantes videos | Fuertes lluvias generan emergencia en Dubái; vuelos fueron cancelados

Además, en Omán hay al menos 18 personas fallecidas producto de la situación por las precipitaciones.

Irán e Israel, de aliados a enemigos jurados: los hechos que han marcado la tensión entre ambos países

Estos es lo que ha pasado entre ambos países en las últimas décadas.

Prográmese: talleres y más actividades para vivir en el Jardín Botánico del 18 al 21 de abril

Hay opciones para todos aquellos interesados en la naturaleza y la preservación cultural.

’Colombia necesita el bombardeo de nubes': Max Henríquez sobre crítica situación de los embalses

El meteorólogo experto habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre la crisis de agua del país.

Susto en El Dorado por avión que obstruyó aterrizaje de vuelo en que iba Fico Gutiérrez

La situación se presentó esta mañana con aeronave de Avianca que cubría la ruta Medellín - Bogotá.

¿Por qué se aplazó el fallo por juicio contra Daniel Quintero en la Procuraduría?

Este miércoles se adelantó una nueva audiencia en proceso por presunta participación política.

Un hombre se cosió la boca; estas son las razones de su protesta para no comer en Cali

Se amarró a un poste de energía en Cali. No ha recibido alimentos desde hace 24 horas.

Grave accidente de un bus escolar: 16 niños y adolescentes heridos cuando iban al colegio

Autoridades investigan las causas por las que el automotor perdió el control. Los niños se dirigían a su institución en Candelaria, Valle.

Anuncian medidas por servicio de agua en Barranquilla ante bajo nivel del río Magdalena

La empresa Triple A brindó una serie de recomendaciones para mantener abastecimiento del líquido.

El polémico contrato de la Alcaldía de Soledad para reconstruir tramo en vía al Cortissoz

Contrato de $6.000 millones fue entregado a una empresa sin experiencia y de reciente constitución.

Padre habría asesinado a su hijo en medio de una discusión con su esposa en Tolima

El agresor huyó y a esta hora es buscado por la Policía.

En Cesar más de cien cabezas de ganado han muerto por falta de agua y pastizales

Zona rural de Becerril, municipio del corredor minero, es uno de los más afectados.

Ecuador suspende la jornada laboral de este jueves y viernes debido a la crisis energética

La emergencia ha obligado al gobierno a realizar apagones para racionar la electricidad.

Una mujer llevó un cadáver al banco e intentó sacar un préstamo en su nombre

Érika de Souza Vieira aseguró ser la cuidadora de Paulo Roberto Braga, quien sería su tío.

'No vamos a parar con licencia o sin licencia': Venezuela ante posible regreso de sanciones de Estados Unidos

La licencia que autoriza transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas vence este jueves.

Elecciones en Venezuela: el antichavismo se declara en 'reunión permanente' para definir candidatura de la oposición

Las organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria Democrática sostuvieron este martes una reunión.

En Estados Unidos: los mejores días para cortarse el cabello, según el calendario lunar

Según la fase de la luna se podrían obtener diferentes beneficios para el cabello.

Florida: la ciudad en la que solo se habla español y ahora enfrenta un problema mayor

Hay un intenso debate sobre la posible aprobación de una norma que se opondrá a una ley estatal.

Bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov deja al menos 17 muertos

En el ataque también resultaron heridas 78 personas, de las cuales 40 fueron hospitalizadas.

Cárcel a abuelo de 81 años por matar ladrón que entró a su casa con una motosierra

José Manuel Lomas fue condenado a siete años y medio de cárcel por homicidio doloso eventual.

Moderna suspende el plan para construir en Kenia una fábrica de vacunas para África

Moderna pretendía producir en esa planta hasta 500 millones de dosis de vacunas al año para África.

Bailarín colombiano, de 21 años, murió en Egipto tras presentar fuerte dolor de cabeza: esto se sabe

La agencia de baile con la que viajó el joven no se ha pronunciado frente a la posible negligencia.

Jordania, entre la espada y la pared por ayudar a frenar el ataque de Irán contra Israel

Si bien algunos aseguran que el país solo defendió su seguridad, hay quienes creen que se trató de un apoyo hacia Israel.

'Israel hará todo lo necesario para defenderse': Netanyahu sobre ataque de Irán

El mandatario israelí hizo estas declaraciones tras reunirse con los cancilleres del Reino Unido y Alemania.

Atacar Rafah, en Gaza, o castigar a Irán: ¿Israel podrá con dos frentes de batalla al mismo tiempo?

EN VIVO | Tensión en Oriente Medio: Israel insiste en que va a responder ataques de Irán

Irán dice que habría podido destruir Israel en el ataque del sábado, pero que optó por una acción 'limitada'

Hezbolá afirma que bombardeó base militar en Israel en respuesta por muerte de sus combatientes

Catar dice que negociaciones entre Israel y Hamás para una tregua en Gaza están 'estancadas'

En medio de tensiones con Israel, Irán exhibe poderío militar y presidente habla del ataque del sábado

Aeronaves no tripuladas y más de 20 tipos de misiles: así es el arsenal militar que tiene Irán

¿Qué sanciones están considerando EE. UU. y la UE contra Irán tras el ataque a Israel?

Sigue tensión en Oriente Próximo: Israel promete responder al ataque de Irán, que a su vez reitera amenazas

Israel prepara evacuación de civiles en Rafah para dar inicio a su invasión en el sur de Gaza

Jefe del Estado Mayor de Israel asegura que habrá una 'respuesta' al ataque de Irán

Tras el ataque de Irán, Israel bombardea Gaza mientras el mundo pide calma en Oriente Próximo

Diplomacia y advertencias: así es cómo Irán busca contener las repercusiones de su ataque contra Israel

EN VIVO | Estados Unidos dijo que Irán no les informó sobre el ataque a Israel: 'Esta noción es ridícula'

Irán afirma que capturó buque vinculado a Israel por violación de las normas marítimas

Cuatro soldados israelíes heridos por una explosión en la frontera norte de Israel

Israel evalúa cómo responder tras el ataque masivo iraní: ¿qué opciones hay sobre la mesa?

Así son los misiles y drones que Irán usó para atacar a Israel

Terremoto hoy en Japón: reportan fuerte sismo de magnitud mayor de 6 en el país asiático

El Servicio Metereológico de Japón entrega los detalles del fuerte movimiento telúrico.

Impactantes imágenes de la lluvia más fuerte en la historia de Dubái: inundaciones paralizan aeropuertos y autopistas

Según autoridades locales, un hombre de 70 años también murió como consecuencia del diluvio.

Arranca la segunda semana del juicio contra Daniel Sancho: estos son los testigos y las pruebas que enseñará la fiscalía

Video: pareja millonaria lanza todo el dinero de su fortuna a la calle para 'desprenderse de lo material'

Daniel Sancho, muy molesto con su abogado tailandés: costumbre local lo enfurece

Juicio Daniel Sancho: abogado de Arrieta revela qué pasaría si pide perdón a la familia

Rayos y lluvias torrenciales en Pakistán dejan como saldo más de 20 muertos

Jaque mate al Hong Kong que fue

Hong Kong investiga caso de infección de zika y dengue en viajero procedente de Tailandia

Condenan a pena de muerte a magnate vietnamita por uno de los mayores fraudes

Vietnam condena a muerte a millonaria empresaria por fraude masivo de 27.000 millones de dólares

El juicio contra Daniel Sancho continúa con los testimonios de la Policía este 11 de abril

Japón busca ampliar alianzas de seguridad con Estados Unidos para hacer frente al 'expansionismo chino'

Juicio contra Daniel Sancho por asesinato de Edwin Arrieta: La compra de cuchillos y el alquiler de un kayak

Rodolfo Sancho pide 'respeto' durante su asistencia en juicio de su hijo, Daniel Sancho

Alrededor de 11 muertos dejó un accidente de un bus en una mina en el centro de la India

Incendio en edificio residencial de Hong Kong deja al menos 5 muertos y más de 20 heridos

A puerta cerrada y sin medios: las claves del inicio del juicio contra Daniel Sancho por asesinato del colombiano Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho contó cómo se enteró de que su hijo Daniel había asesinado a Edwin Arrieta

China y Rusia: puntos claves del encuentro del presidente Xi Jinping y el canciller Serguéi Lavrov

Los náufragos rescatados en una isla desierta tras escribir 'HELP' en la arena de una playa

Se perdieron cuando iban camino a una isla deshabitada cerca de Guam, en donde otros marinos han sufrido la misma suerte.

El científico que estudia a las personas que poco antes de morir 'ven' a seres queridos que ya fallecieron

Este profesional es un médico y neurocientífico que afirma que al final de sus vidas, las personas tienen visiones sobre sus seres amados.

Qué fue de las 276 niñas secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram hace una década

Ataques a cuchillo y terrorismo en Australia: ¿qué hay detrás de los hechos violentos en Sídney?

China apoyaría una conferencia de paz 'reconocida por Rusia y Ucrania', dice Xi a Scholz

Ataque en iglesia de Sídney fue un acto terrorista, según policía australiana

Nuevo caso de violencia en Australia: un sacerdote y varias personas apuñaladas durante una misa en Sídney

Policía identifica al autor del apuñalamiento en un centro comercial en Sídney: ¿qué se sabe?

La Unión Europea condena enérgicamente el 'inaceptable' ataque de Irán contra Israel

Videos: así fueron los momentos de pánico en Sídney, Australia, cuando atacante persiguió a víctimas

Lo que se sabe sobre el ataque con cuchillo en Sídney en el que murieron seis personas

Al menos cinco personas mueren apuñaladas en un centro comercial en Australia

Estas son las increíbles nuevas pinturas de 2.000 años de antigüedad encontradas en Pompeya

Científicos identifican un posible brote de gripe aviar letal en la Antártida

Visados de oro: ¿en qué países se puede acceder a este mecanismo para obtener la residencia?

¿Viviría y trabajaría en Nueva Zelanda? Conozca la nueva normativa, según inmigración

Cuál es el origen de la rivalidad entre Israel e Irán y cómo la guerra en Gaza la está intensificando

5 ciudades turísticas que están haciendo del mundo un lugar mejor al ser sostenibles

Histórico: Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución sobre la intersexualidad, ¿de qué trata?

'No es broma': por qué Botsuana amenaza con enviar 20.000 elefantes a Alemania

Horóscopo

Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.

Crucigrama

Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO